Sylis et le palais de cire

Nous sommes en 2078, plus précisément à l’automne 2078 et nous allons vous compter l’histoire d’un homme nommé Sylis, une petit homme, presque frêle, comme s’il avait été sculpté par la lumière elle-même. Ni jeune, ni vieux, comme s’il était figé dans un temps suspendu, entre le crépuscule et l’aurore. Sa peau pâle, presque translucide semble laisser passer les rayons du soleil. Comme si ce dernier le transperçait, l’habitait.

Ses yeux de la couleur de l’ambre , toujours brillants comme un feu ardent. Ses cheveux quant à eux sont clairs, fins et flottants. Comme des fils d’or d’une aurore boréale, ils semblent s’adapter au soleil, éclaircis ou ternis selon le moment de la journée.

Vêtus d’habits aux teintes douces, ocre, crème et aux textures naturelles comme le lin ou la laine brute. Rien n’est rigide, tout est fluide sur lui, souple et voluptueux, pour accompagner plutôt que couvrir. Toujours un peu froissés, tachés de cire séchée, comme si son œuvre et lui ne formaient qu’un. Son tempérament, presque obsessionnel, est régi par le soleil. Cette obsession n’est pas dévorante, elle est dévotion. Il ne cherche pas à posséder le soleil, mais à le comprendre, le ressentir, l’embrasser dans toute sa complexité. Il aimerait s’adonner au soleil pour son éternité. Réservé mais magnétique, il parle peu mais observe beaucoup. Chacun de ses mots sont choisis, précis et absorbants. On l’écoute comme on écouterait un vieil arbre raconter les saisons. Sa voie solaire rayonne en lui. Sylis connait la perte. Chaque coucher de soleil est un deuil, chaque nuit est une douleur intense qui découle d’un manque. Mais cette tristesse est portée avec une grâce presque enfantine, d’une obsession rendue rituelle.

Son esprit est celui d’un bâtisseur, non d’un architecte. Il crée comme une abeille bâti sa ruche. Selon sa logique interne, instinctive, sensible et menée par ses désirs qui l’habitent au plus profond de ses entrailles. Il fait confiance à l’imperfection, à la matière, à la nature et au soleil.

Dernier rêveur d’un monde trop rationnel. Il incarne l’homme face à son désir dévorant. Il ne construit pas seulement un palais, il bâtit une offrande au soleil, une tentative de figer l’insaisissable, de capturer la lumière sans la blesser. Le palais qu’il érige est une extension de son corps, de son esprit. Organique, lumineux, instable, tout comme lui. Il sait dès le départ que son œuvre ne durera pas, mais la beauté imparfaite n’a besoin d’éternité pour exister. Plus les murs s’élèvent, moins la mort l’effraie. Il n’a pas peur de mourir mais ne le souhaite pas non plus. Il voit la mort comme la culmination du cycle solaire, un dernier coucher, sans réveil. Être enseveli par la lumière est pour lui le plus grand des honneurs. Il ne veut pas survivre à son œuvre, il veut fusionner avec elle.

« Chaque jour, je cherche le soleil comme on cherche un ami perdu. Et chaque nuit je me prépare à le retrouver. »

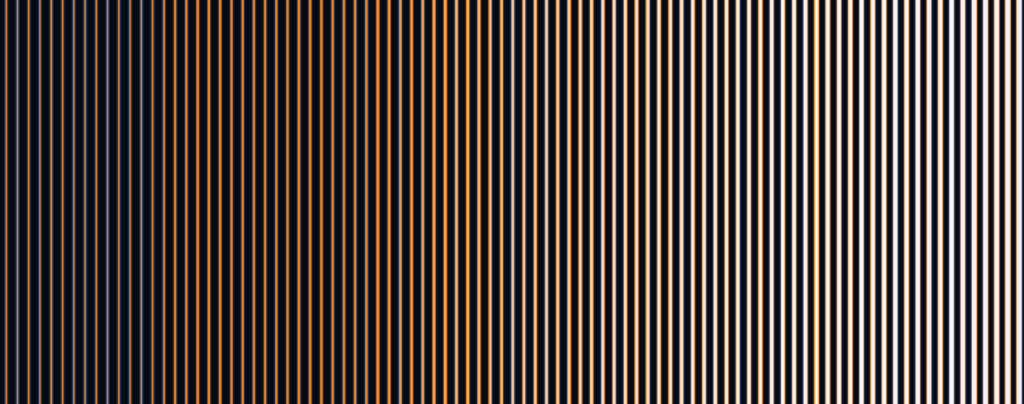

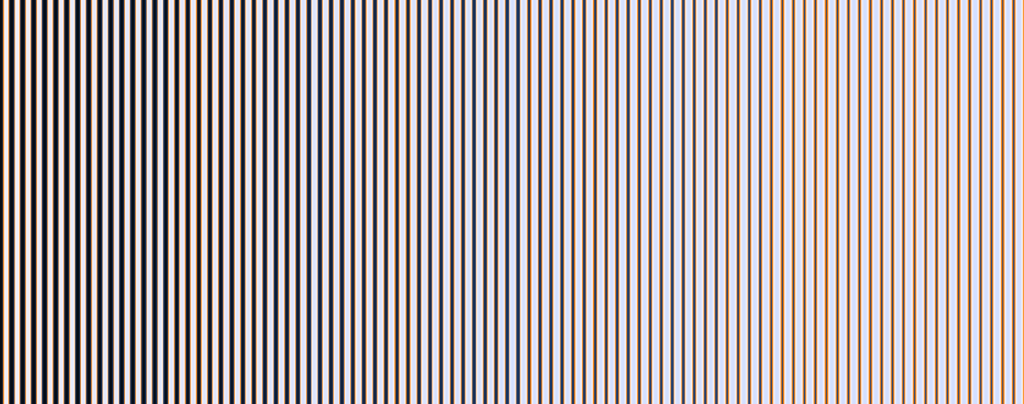

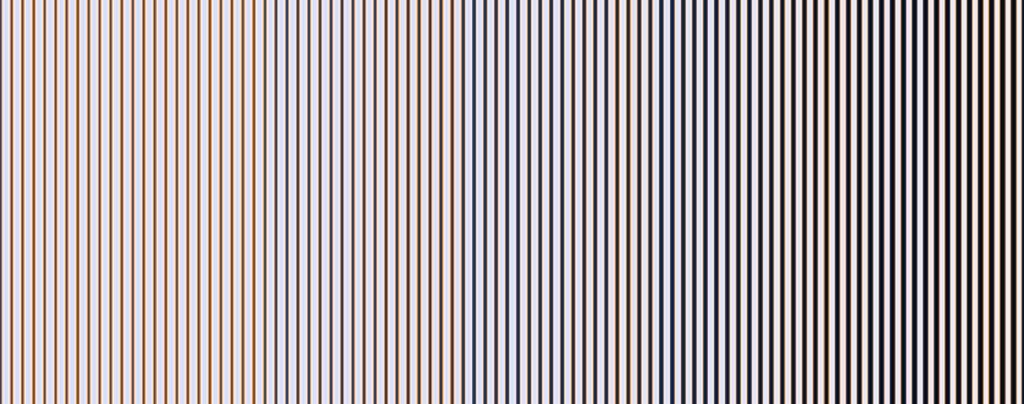

C’est donc en Automne, le 21 octobre 2078, lorsque les feuilles commençaient à tomber de leurs arbres, qu’il commença à bâtir son rêve. Tout là-haut, au Nord de l’Islande. Là-bas, chaque saison transforme radicalement le rapport au soleil, au climat et au quotidien. L’hiver plonge le pays dans de longues nuits où le soleil ne se lève que quelques heures, rasant l’horizon avec une lumière dorée et fragile, parfois d’un rose léger, presque orangé. Les températures oscillent souvent entre –5 et 5 °C, et la vie se rythme alors autour de l’astre, elle devient douce, lente et comme un petit cocon en attendant son retour. Au printemps, le soleil reprend progressivement de la hauteur, rallongeant les journées. La nature s’éveille timidement sous des températures fraîches, entre 0 et 10 °C, et les Islandais profitent des premiers rayons pour se ressourcer et reprendre un rythme. L’été apporte le phénomène du soleil de minuit: le soleil reste haut dans le ciel et ne disparaît presque pas, baignant les paysages d’une lumière continue orangée, parfois rouge et très intense sans fin. Les températures restent douces, 10 à 15 °C, parfois 20, et la vie quotidienne s’ouvre vers l’extérieur sans temporalité. L’automne, enfin, voit la lumière décliner rapidement et se teinter de contrastes saisissants, avec des températures qui redescendent entre 0 et 10 °C; le quotidien se recentre alors vers la préparation à l’hiver, tandis que la nuit, plus présente, laisse déjà place aux aurores boréales.

“Reprenons”… C’est donc dans une plaine près de Faskruosfjorour (64° 92′87″ N 14° 01′19″ O), un petit village presque désert. C’est non loin, dans cette plaine vaste et reculée où se trouvait un creux, un immense trou conique, assez grand pour accueillir un si grand rêve que tout allait se jouer. De ses petites mains, il monta centimètre par centimètre son futur palais. Le soleil de minuit allait s’effacer comme chaque année mi-septembre, quelques jours après l’équinoxe d’automne, pour ne réapparaître que mi-mars et continuer sa course d’été.

Nous sommes maintenant en hiver. Le palais compte de nombreuses salles, chacune semblant naître d’une autre, comme les alvéoles d’une ruche infinie montant vers le ciel. Rien n’était droit, rien n’était parfait mais tout était beau. Sylis venait d’y planter une grande tige métallique, dressée au cœur de son œuvre comme une colonne soutenant le palais. C’était le seul élément droit et solide. Tout le reste était arrondi, organique, comme si la cire qui formait les murs et le sol avait coulé avant de se figer sous le froid. Sous l’effet du temps encore froid en cette saison. Entrer dans ce lieu, c’était comme pénétrer dans un corps vivant, dont la peau translucide laissait passer une lueur dorée et chaleureuse. L’air y était tiède, chargé d’une odeur douce, comme sucrée, qui réconfortait aussitôt.

Le printemps pointe maintenant le bout de son nez, accompagné du soleil qui petit à petit reprend sa place dans le ciel. Sylis satisfait de son avancée, maître d’un lieu d’une splendeur déconcertante est sur le point de finir son projet tant rêvé. Le temple mesure maintenant près de 10 mètres de haut. Comme de grandes coulées de lave figées par le temps. La cire est blanchâtre, se laissant traverser par la lumière du soleil de temps à autre.

Sylis, maître des lieux, nous guide dans ce dédale. Tout en avançant vers la salle centrale, il nous parle de son amour pour le soleil. Sa voix résonnait doucement contre les parois, comme absorbées par cette cire mielleuse. Il décrivait l’astre comme un être indispensable, une présence qu’il ne pouvait quitter sans souffrir. Chaque coucher de soleil, disait-il, était pour lui une blessure, une perte, semblable à la disparition d’un être cher. En atteignant la salle centrale, nous découvrons une pièce immense et pure. Tellement lumineuse qu’il fallait plisser les yeux pour apercevoir le trône, sur une estrade, qui surplombait la salle. Immense et disproportionné pour un si petit homme.

Le trône s’élevait, juste à côté de la grande tige métallique, sous une voûte percée de multiples ouvertures circulaires, des puits de lumière, le soleil inondait l’espace. L’ensemble semblait à la fois solennel et irréel, cette pièce était bien plus qu’un “endroit”, c’était un sanctuaire en hommage à l’astre solaire.

Un matin, la lumière changea, c’était l’été… Une chaleur intense se fit ressentir, au point de nous faire couler des gouttes de sueur le long des tempes. Le soleil était là, presque tangible, presque présent dans la bâtisse. Ses rayons perçaient les parois de cire translucide, ricochent sur chaque surface en une pluie d’éclats dorés. Il était temps de mettre en place le rituel. Le palais tout entier se mit à vibrer de lumière. Les murs se couvrirent de perles luisantes, comme si des millions de petits soleils naissaient à la surface même de la cire. C’était magnifique, irréel, mais inquiétant. En ce jour le plus long et ensoleillé de l’année, cette intensité, si profonde soit-elle, avait un prix : le palais était en train de pleurer ses gouttes dorées. Les murs suintant s’alourdissent, puis se déforment presque à vue d’œil. Le sol ondulait, le plafond devenait de plus en plus bas et, peu à peu, le palais s’écroulait. Cette architecture n’était pas éternelle, elle vivait et mourait au rythme des saisons. Elle s’adonnait au soleil qui la nourrissait autant qu’il la détruisait.

Immobile, Sylis, contemplait la scène. Ses yeux, aussi brillants que la cire en transe, reflétaient l’admiration et la résignation. Ce palais, disait-il, n’était pas bâti pour durer. Il était une offrande, une célébration de la lumière et de la chaleur, condamné à disparaître dans l’embrasement même qui le faisait exister. En un battement de cils il finit recouvert de cire. Son tombeau se trouvait là, sur le lieu même ou son rêve avait éclos.

Lentement enseveli sous la cire fondue, il repose à jamais au cœur de son œuvre. Fossilisé dans cette matière protectrice et translucide, son corps serait conservé comme une relique, fusionnant pour l’éternité avec la lumière et la chaleur qu’il avait tant chéri.

Le lendemain, il ne restait plus rien. Le palais avait disparu, englouti dans sa propre lumière. À sa place, un immense cratère conique s’étendait, luisant d’un or figé et silencieux. La cire, fondue puis refroidie, formait un lac solide au fond du gouffre, une matière douce et ondulée, semblable à une mer endormie.

Au centre, émergeant de cette surface dorée, se dressait une tige monumentale, une colonne de métal sombre, plantée depuis le tout premier jour de la construction au cœur même du palais. Cette tige, semblable à une mèche géante, montait du sol jusqu’au ciel, dépassant les parois du cratère comme un souvenir dressé vers la lumière.

Le temps passa. Les saisons se succédèrent, lentes et cycliques, comme un souffle qui ne s’éteint jamais tout à fait. Le gouffre doré, vestige du palais solaire, demeurait là, inchangé. Les vents du Nord, parfois violents, parfois caressants, n’osaient jamais troubler son silence. Sous la lune, il brillait comme un œil endormi, une cicatrice lumineuse dans la terre glacée.

Les années firent leur œuvre. Les habitants du village voisin, Fáskrúðsfjörður, furent les premiers à redécouvrir le spectacle. Ils connaissaient l’homme du soleil et ses dévotions étranges. Certains l’avaient vu bâtir son palais de cire, d’autres racontaient qu’il parlait au soleil comme à un frère.

L’un d’eux, un homme immense à la barbe épaisse et au regard clair, celui qu’on appela plus tard “le Gardien”, fut le premier à descendre dans le gouffre. Il portait une toge ancienne, rêche et lourde, et chaussait d’imposantes sandales à plateformes venues d’un autre âge.

De ses larges mains, il entreprit de ratisser la cire figée. À l’aide d’un outil qu’il avait lui-même inventé, “le Chaufratis”, une sorte de grande pelle-chalumeau, il chauffait doucement la matière durcie pour la ramollir. Il raclait ensuite les parois, poussant la cire vers le centre du cône, reconstituant le mont de lumière, comme on façonne une offrande au ciel.

Son visage buriné semblait sculpté dans la pierre. Ses gestes, lents et précis, gardaient la même dévotion. Chaque hiver, on le voyait descendre dans le gouffre. Chaque été, il rallumait la flamme au sommet de la tige de métal. Et chaque fois, la lumière renaissait, profonde, presque consciente, respirant comme un être vivant.

Chaque 21 juin, le jour même où Sylis s’était enseveli dans sa propre œuvre, les habitants du village se rassemblaient au bord du gouffre. Ils montaient des tentes, chantaient des chants anciens, et déposaient des bougies autour du cratère, comme pour saluer le retour de la lumière.

Certains disaient que, lorsque la grande flamme s’élevait, on pouvait voir, dans ses reflets, le visage de Sylis, serein, immobile dans la clarté, veillant depuis la lumière.

Ainsi, le palais n’était pas mort. Il s’était transformé en temple. Et le Gardien, à son tour, était devenu le lien fragile entre les hommes et le soleil.

Chaque année, il veillait sur cette flamme éternelle, symbole d’un rêve trop pur pour disparaître.

Il n’était pas le successeur de Sylis, mais son écho. Un veilleur d’or dans un monde devenu gris.

Les enfants du village grandissaient en écoutant les récits de Sylis. On leur contait comment un homme avait bâti un palais de cire pour offrir son âme au soleil. Comment il s’était laissé ensevelir par sa propre création. Non par folie, mais par amour. Et comment, de sa disparition, est née la flamme qui brûle encore aujourd’hui, gardienne du souvenir.

Certains disent qu’à la nuit tombée, lorsqu’on s’approche du gouffre, on peut entendre un murmure. Une voix lointaine, presque chantée, glissant dans le vent :

“Chaque jour, je cherche le soleil comme on cherche un ami perdu…”

Et tant que le soleil se lèvera sur cette terre du Nord, le palais, bien que disparu, continuera de respirer dans la lumière, dans la chaleur, et dans les yeux de ceux qui croient encore qu’aimer la lumière, c’est bâtir pour l’éternité.

AUTOMNE 2077- 24 heures

Hiver 2078- 24 heures

Printemps 2078-24 heures

L’ete 2078-24 heures